首页 > 新闻国内 桃力民烽火的红色回响

桃力民烽火的红色回响

鄂尔多斯市融媒体中心记者 王慧丰 张涛 苗佳乐

桃力民小学遗址照片

桃力民小学遗址照片

跨越半个多世纪,桃力民小学学生两次给党中央领导人写信,汇报工作生活。

跨越半个多世纪,桃力民小学学生两次给党中央领导人写信,汇报工作生活。

传承红色基因

传承红色基因

盛夏的鄂托克草原,日光如金箔般铺满大地,草浪在热风里翻涌成绿色的海洋,空气中浮动着沙蒿与牧草混合的清香。

木凯淖尔镇的山梁上,“桃力民抗日根据地陈列馆”几个红色大字在骄阳下熠熠生辉,远远望去,那尊《三牛拉汽车》的雕塑静静伫立在广场中央,锈红色的金属车身爬满时光的纹路,3头耕牛弓着脊背奋力向前,牛角抵着车辕的弧度里还藏着当年的沙砾,宛如一位沉默的史官,将80多年前的烽火故事凝固成永恒的剪影。

触摸雕塑冰冷的底座,指尖能感受到金属上凹凸的痕迹,每一道沟壑里都嵌着风沙冲刷不去的记忆。

1937年那个夜晚,日军骑兵护送的卡车正停靠在桃力民村的院落里,车斗里的三八式步枪还泛着冷光。时任桃力民自卫军参谋长的韩是今带着6名队员,借着沙丘的阴影摸到院墙下。“轰隆”一声手榴弹炸响,睡梦中的敌人慌乱成一团,来不及开动汽车,仓皇逃回杭锦营盘。第二天清晨,自卫军用3头耕牛拉回了那辆汽车。

硝烟散尽后的清晨,阳光照亮了卡车残骸旁的弹壳,也照亮了桃力民作为抗日枢纽的隐秘脉络。这场奇袭缴获的不仅是一辆卡车,更让这片土地的红色坐标愈发清晰。

展厅里,耕牛拉回鬼子汽车的故事被描绘成一幅图画,正无声诉说着更宏大的叙事。

“瞧这张泛黄的地图。”讲解员王芳的指尖划过展柜里的文物,红漆标注的“桃力民”在地图上如同一枚跳动的火种,80多年前,这里是连接陕甘宁边区与草原的秘密要道。日军进犯鄂尔多斯大草原,目的是进入陕甘宁抗日根据地腹地,而桃力民位于鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗交界处,也是日军进犯陕甘宁抗日根据地的必经之地。

细腻的讲解像一把钥匙,打开了烽火连天的记忆闸门——1938年1月,日军指挥伪蒙军500余人踩冰过河占领杭锦旗王府,炮火的阴影笼罩着桃力民。就在这片土地上,共产党人竖起了抗日统一战线的大旗。

展厅转角处的全息投影正在重现当年的场景:眼看要将日军打退的新三师发起了总攻,背景是滔滔黄河、滚滚硝烟,远处千军万马奔涌而来,与地面塑形中冲向敌人阵地的战士融为一体。耳边传来振奋的冲锋号声和黄河涛声,昏暗的光影中,抗战硝烟穿越历史扑面而来,让人在震撼中重温草原上那一抹最动人的“红色”,仿佛亲身参与了这场大快人心的战斗。

沿着陈列馆后身的道路前行,桃力民小学的青砖教学楼在白杨树下格外醒目。这所始建于1933年的学校,当年曾是中共绥蒙工委开展斗争的秘密据点,如今青砖墙上仿佛还留着“抗日救国”的斑驳字迹,风拂过窗时,隐约能听见穿越时空的琅琅书声。

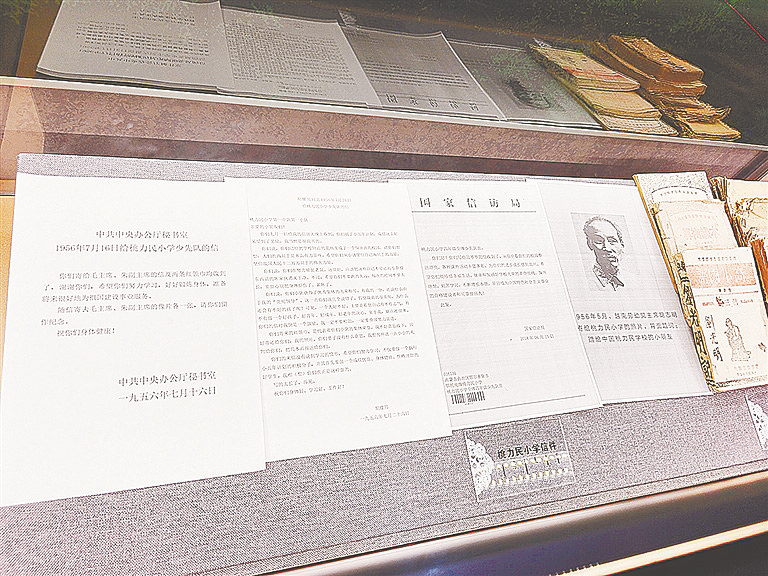

1956年,桃力民小学的少先队员怀着赤诚之心,给毛泽东主席和朱德副主席写了一封信,并寄去两条亲手缝制的红领巾。7月16日,全校师生收到了来自中南海的回信——中共中央办公厅受毛主席、朱副主席委托,不仅带来了亲切的勉励,还随信寄来两位领导人的6英寸照片各一张。朱德副主席特意赠送给少先队员80余册画报。

时光荏苒,2018年5月18日,桃力民小学的少先队员再次提笔,给习近平总书记写了一封信。他们向总书记汇报了学校的发展变化,讲述了新时代少年传承红色基因的决心。6月13日,全校师生以万分激动的心情收到了国家信访局的回信。

这两封跨越了半个多世纪的回信,不仅是对孩子们爱国情怀的肯定,更是一种精神的延续,让孩子们感受到了党和国家领导人对少年儿童的深切关怀,也让他们更加坚定了传承红色基因、努力学习、报效祖国的信念。

如今,桃力民小学的爱国主义教育展厅内,灯光柔和而明亮,照亮了墙上一幅幅珍贵的照片和一件件承载历史的文物。一个个身着校服的小小红色宣讲员,站姿挺拔,眼神坚定,正饱含深情地给前来参观的弟弟妹妹们讲解校史。他们的声音虽然稚嫩,却充满了力量,将那些红色故事娓娓道来,让每一位聆听者都深受感染。

从当年的秘密据点到如今的红色教育基地,从给毛主席写信到收到习近平总书记的回信,从老一辈的革命先辈到新一代的小小宣讲员,红色的火种在桃力民小学这片沃土上不断传递,生生不息。它像一盏明灯,照亮了孩子们前行的道路,也让这片土地上的红色精神永远传承下去。

暮色四合时,远处的草原上传来夜牧人的歌声,混着风电塔转动的嗡鸣,像一首跨越时空的摇篮曲。红色的火种,正在这片草原上生生不息,照亮走向未来的路。

责任编辑:闫继华

文章来源:http://www.zmdnews.cn/2025/0922/830783.shtml